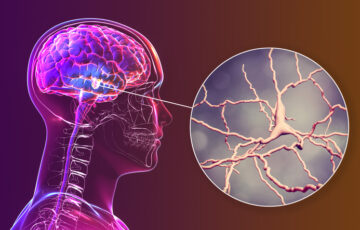

下腿外旋のバイオメカニクスと臨床的重要性

1. 下腿外旋とは

下腿外旋とは、脛骨が大腿骨に対して外側(外旋方向)へ回旋する運動を指す。立位や歩行などの荷重位では、下腿の回旋は膝関節の安定性および力の伝達において重要な役割を果たす。

外旋動作に関与する構造:

脛骨(主に近位脛骨の動き)

腓骨(脛腓関節での連動)

足部(距骨下関節および中足部が影響)

2. 解剖学的連動:足部からの連鎖

足部が過回外(supination)した場合、距骨が外側回旋し、それに伴って脛骨が外旋するという運動連鎖が生じる。逆に、過回内(pronation)は内旋連鎖を生む。

外旋に関連する筋群:

外側ハムストリング(大腿二頭筋)

縫工筋

薄筋(部分的)

腓腹筋外側頭

長腓骨筋・短腓骨筋(足部との連動で関与)

3. 膝関節との関係:なぜ外旋が問題になるか?

✅ ① 関節のねじれ応力増大

下腿が過度に外旋した状態で荷重がかかると、膝関節にはねじれ(torsional)応力が加わる。特に以下のような問題を引き起こしやすい:

内側半月板の圧迫

外旋により内側半月板にせん断応力が集中する。

前十字靱帯(ACL)へのストレス

外旋+外反(valgus)荷重はACL損傷の典型的メカニズムの一つ。

膝蓋骨追従障害

大腿四頭筋の走行が変化し、膝蓋骨が外側に引かれやすくなることでPFPS(膝蓋大腿疼痛症候群)や膝蓋骨亜脱臼の原因となる。

✅ ② 筋の張力バランスの崩壊

下腿が外旋した状態が続くと、特定の筋群が過緊張・短縮、または抑制される。

過緊張しやすい筋:大腿二頭筋、腸脛靱帯

抑制されやすい筋:内側広筋(VMO)、半膜様筋

このバランスの崩れが姿勢不良や動作の非対称性を引き起こし、慢性的な膝の不快感や可動域制限を招く。

4. 評価方法

下腿外旋の評価は、静的アライメントと動的評価の両面から行う。

静的評価:

足部外転+足部外反の状態確認(Fick角の増加)

脛骨粗面と母趾の位置関係(脛骨のねじれ)

動的評価:

スクワットやランジ動作時の膝の進行方向と足部のアライメント

TFA(tibiofemoral angle)の測定

JPS(Joint Position Sense)による位置感覚評価

5. アプローチ例

✅ 足部からの介入

内在筋トレーニング:足部アーチの再構築

距骨下関節モビライゼーション:足部回旋のコントロール

✅ 膝・股関節からの介入

内側ハムストリング強化:半膜様筋の活性化

内転筋群トレーニング:股関節内旋・内転の協調性

中臀筋アプローチ:過外旋を補正する安定性の向上

✅ 神経・感覚統合的アプローチ

立位での足底感覚トレーニング

視覚・前庭入力と姿勢の統合訓練

6. 現場での注意点

代償動作を評価する目を養うことが重要

例えばスクワット時、足部外旋=下腿外旋とは限らない。

股関節外旋や体幹回旋が隠れた代償となることもある。

「足部→下腿→膝→股関節→体幹」への連鎖を逆にたどって介入する場合もある(ボディマッピングや感覚入力の再構築)。

結論

下腿外旋は単なる局所の回旋異常ではなく、足部の不安定性・膝関節のねじれ・筋バランスの破綻・姿勢制御系の不調といった多くの因子と関係する重要なキーポイントである。運動指導者は、この下腿の外旋を見逃さずに、動作評価・感覚評価・神経系アプローチを組み合わせた介入を実施すべきである。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。