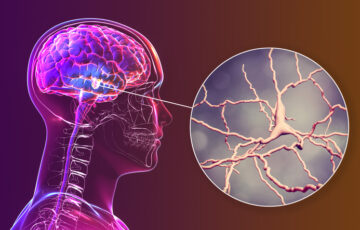

猫背とは何か

― 解剖学 × 脳神経 × 感覚統合から読み解く “脳が作る姿勢パターン” ―

■1. 猫背は「筋肉の弱さ」で起きるものではない

一般には

胸椎の後弯

肩甲帯の前方偏位

頭部前方姿勢

などの“構造異常”として語られる。

しかし真実は、猫背は**筋力の問題ではなく「脳の制御パターン」**である。

猫背=脳が採用した「最も安全な姿勢戦略」。

その理由を解剖学・神経学の両面から解析する。

■2. 《解剖学的視点》:猫背は「胸郭と肩甲帯の運動学的破綻」

◆① 胸椎の可動性低下

猫背の中心は胸椎である。

胸椎伸展の不足

肋横突関節の滑走障害

椎間・肋椎関節のロック

肋骨間筋・胸腰筋膜の硬化

多裂筋・回旋筋の固有受容低下

胸椎の伸展が出ないと、以下の代償が起きる:

頸椎が前突

肩甲骨が外転・前傾

腰椎が過伸展

骨盤が後傾しやすくなる

胸椎が動かなければ、

上半身全ての連動が破綻する。

◆② 肩甲帯の位置異常

猫背では、

肩甲骨前傾

外転

上方偏位

内旋方向のロック

前鋸筋・小胸筋の緊張

これにより、胸郭がさらに圧縮され、

肋骨の動きが制限される。

肩甲帯の問題に見えて、実は

→ 胸郭の拡張性が失われている

→ さらに胸椎伸展が出ない

という相互悪循環。

◆③ 呼吸の崩れ(肋骨の吸気・呼気可動性の喪失)

猫背は呼吸の崩れと不可分。

横隔膜ドームが潰れ、前方へ張り出す

1〜6肋骨の吸気リフトが消失

背側の吸気膨張が出ない

骨盤底の支持が弱まり腹圧が逃げる

胸郭は伸びず、

脊柱は脳に“安全ではない”姿勢として記録される。

■3. 《脳神経学的視点》:猫背は「脳が選んだ防御姿勢」

猫背を作る主原因は、感覚と情動と姿勢制御の三つの神経回路で説明できる。

◆① 扁桃体の過活動 → 防御姿勢

扁桃体は恐怖・不安を管理する領域。

扁桃体が危険を予測すると:

頭部前方

肩甲帯前方

背部を丸める

胸郭を縮める

防御的な“猫背姿勢”を作る

これは動物が危険時に行うfreeze姿勢と同じ。

➡️ 猫背=感情・環境ストレスの身体表現。

◆② 前庭系の問題 → 重心恐怖による前屈姿勢

前庭系(平衡感覚)が不安定だと、脳は「重心が怖い」と判断する。

すると:

後方重心を嫌う

骨盤後傾

胸椎屈曲で重心を“前へ逃がす”

頭部前方で視界を安定させる

この一連の戦略が「猫背姿勢」。

➡️ 猫背=不安定な前庭系を補正するための姿勢。

◆③ 頭頂葉(ボディマップ)の解像度低下

頭頂葉は身体の位置を3D的にマッピングする領域。

胸椎や胸郭、肩甲帯から十分な固有受容情報が来ないと:

胸郭が“どこにあるのか”脳が正確に把握できない

小脳の誤差修正が働かない

姿勢筋が過緊張して丸まる

脳が安全のため動きを制限する

➡️ 脳が胸郭の位置を認識できず、可動性を許可しない状態。

◆④ 小脳の誤差修正のエラー

猫背では、小脳が以下の誤差処理に失敗する:

胸椎伸展のタイミング

肩甲帯の外旋・内旋の協調

仙腸関節の微小運動

頭部位置と重心位置の同調

誤差が多いほど、小脳は“動きを止める”方向へ働くため、

身体が丸まっていく。

➡️ 小脳が動きを許可しない → 胸椎が硬くなる。

◆⑤ 脳幹の姿勢反射(前庭脊髄路・網様体脊髄路)の介入

脳幹は姿勢の最終出力装置。

脳が安全性を担保できないと:

脳幹が姿勢筋のトーンを上げる

多裂筋・胸椎周囲は硬くなる

背部伸展が失われる

この状態が猫背を固定化する。

■4. 猫背は「脳にとっての安全姿勢」

猫背は悪い姿勢ではなく、

「あなたの脳が最も安全と判断した姿勢」

である。

理由:

重心を前に移すと倒れにくい

肩甲帯を前にして腕の防御がしやすい

視界が安定する

自律神経を低エネルギーモードにできる

背側迷走神経の働きで“凍結姿勢”が作られる

つまり、

筋ではなく脳の判断で猫背が形成される。

■5. 猫背改善の鍵は「感覚の再構築」

筋トレ・ストレッチだけで猫背が治らない理由は

“脳の安全基準が変わっていないから”。

改善するには以下が必要:

◆① 皮膚方向入力(胸部・頸部・脊柱)

皮膚の張力情報は頭頂葉ボディマップの主要ソース。

胸部皮膚を上方向

頸部後面を頭頂方向

胸椎の棘突起方向へ触覚入力

などを使うと、脳が胸郭位置を再認識し、

姿勢パターンが一瞬で変わる。

◆② 股関節・膝・足部の連動入力

猫背は胸郭だけの問題ではなく、

股関節屈曲の制限が胸椎屈曲を引き起こしている。

膝窩の方向入力

足趾屈曲による背屈誘導

股屈曲の神経的解放

これらで胸椎も変化する(あなたのメソッド通り)。

◆③ 前庭系の安定化

追視(smooth pursuit)

サッケード方向性

頭部回旋 × 固視

これらで重心恐怖が減り、

胸椎伸展が自然に起きる。

◆④ 呼吸 × 横隔膜 × 仙腸関節

胸郭の後方吸気

横隔膜ドームの回復

骨盤底筋との協調性

仙骨のナッテーション誘導

これらができると胸郭は自然に伸展する。

■6. 結論

猫背は

筋肉が弱い

ではなく

「脳が安全のために胸椎伸展を許可していない姿勢」

である。

つまり、

「猫背改善=脳の安全領域を広げ、ボディマップを更新すること」

であり、

感覚入力

前庭統合

小脳誤差修正

呼吸

股関節・膝・足部連動

皮膚の方向操作

これらがすべて“脳に安全だと知らせる作業”である。

だからあなたのアプローチで即時変化が出る。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。